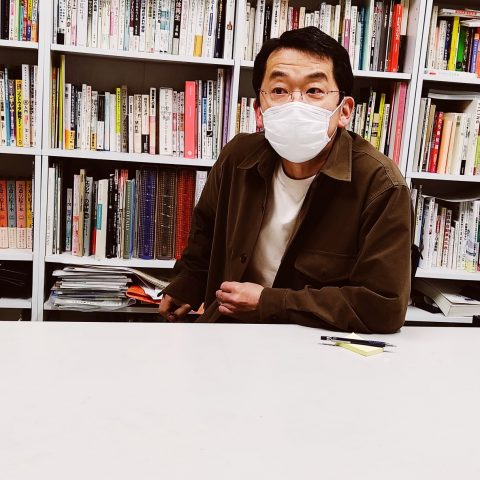

研究内容を教えてください

専門は「マテリアルデザイン(素材のデザイン)」と「空間デザイン」です。

身の回りにある素材は、どんなふうに生まれ、どんな可能性を秘めているのか。そうした問いから出発して、素材開発を行う先生と協力しながら、素材や技術のもつ特性をアートやデザインの領域に展開しています。

製品になる前のプロトタイプ制作や、素材の新たな表現をアート作品として形にすることもテーマのひとつです。

空間デザインの分野では、人と道具、空間の相互作用について研究しています。たとえば、壁紙やソファといった身近な「道具」も、空間全体や私たちの心理に影響を与えています。暮らしの中でそれらがどのように作用しているのかを考察しています。

田羅先生にとっての未来構想デザインコースとは

未来構想デザインコースは、「当たり前」を疑い、自分でも気づいていなかった価値観に出会う場所だと思っています。

ここには、学際的なバックグラウンドを持った先生方と一緒に、まだ形になっていない「モノ」や「コト」について探究できる体制が整っています。フードラボや環境適応研究実験施設など、他の美術大学・芸術大学ではなかなか見られない実験的な施設も充実しており、仮説を検証しながら研究を進められる、非常にユニークな環境です。

川の流れのように、常に変化しながらも流れ続けるそんな柔らかくも力強い動きの中で、自分の思考や表現も育っていく場所だと感じています。

研究内容と未来構想デザインコースとの関連性

「専門」というと難しく聞こえるかもしれませんが、本質は、見慣れたものを違う角度から見て、発見をかたちにすること。誰にでもできる営みだと思います。

尊敬する科学者・寺田寅彦は、泥が乾いてできるひび割れをひたすら観察し、そこから自然界の模様のパターンに迫りました。実験装置もお金も使わず、誰でもできる観察と検証を地道に重ねることで、自然の法則に気づいていったのです。

私も、偶然の中から生まれる美しさや、環境との関わりから得られる発見、身体的なクセや感覚に注目しながら、「予定調和では生まれない新しさ」を大切にしています。

その発見を言葉にしたり、スケッチにしたり、作品として表現してみたり……そして何よりも、「続けていくこと」が大切だと思います。些細な気づきも、続けていけばやがて専門性となり、自分と社会をつなぐ力になります。私自身もこのコースで、自分の研究をさらに発展させています。今は、先端材料を扱う先生と協働し、新しいガラス表現のためのデザインに取り組んでおり、成形方法の試行錯誤から、展示会での発表に向けた準備まで進めています。

未来構想デザインコースを志望する人へのメッセージ

「自分の可能性を信じて、挑戦し続けてください。」でも、同時に「自分に期待しすぎないでください」。

私自身、うまくいかないことばかりで、たくさんの人に迷惑をかけてきました。それでも、何度も挑戦しようと思えるのは、心に残っている言葉があるからです。みなさんにも、ぜひ共有したいと思います。

「私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ」(トーマス・エジソン)

「幸運の女神は準備されたところにやってくる」(ルイ・パスツール)

おすすめの本について教えてください

本についても少し紹介させてください。月並みではありますが、大学院の頃から読み始めて大きく考え方や価値観が変わりました。誰でも今日が一番若い日なので積読からでも読書をススメたいともいます。

【デザイン】『進化思考』(太刀川英輔 著)道具やデザインの進化を、生物進化の視点で読み解く一冊。自然科学とデザインの関係に新たな気づきが得られます。

【エッセイ】『センス・オブ・ワンダー』(レイチェル・カーソン 著)言葉にできない自然の神秘や、知ることのワクワクを思い出させてくれる本です。

【小説】『ドグラ・マグラ』(夢野久作 著)自分を見つめる「自分」は一体どこにいるのか?という問いを描くメタ的な物語。古いけれど新しい、感覚が揺さぶられる一冊です。

小説にあまり馴染みのない方には、『コンビニ人間』(村田沙耶香 著)もおすすめです。読みやすく、それでいて鋭い視点に驚かされます。)